祭祀祖先

祭祀祖先常見問題

傳統上多在農曆初一、十五、清明節、中元節、重陽節、祖先忌日或春節期間舉行。時間以上午至中午前最為吉祥,象徵陽氣充足、萬物生旺。若因特殊情況需於夜間祭祀,宜簡化流程、專注祈念,重在誠意而非時辰。

一般可備三牲(雞、魚、豬肉)或以素食三獻替代,另搭配四季水果、甜品、茶酒與白飯清水。供品應新鮮整潔、成雙成對,象徵圓滿與敬意。若為素齋家庭,可用豆製品、蔬菜、水果代替,重點在誠心而非奢華。

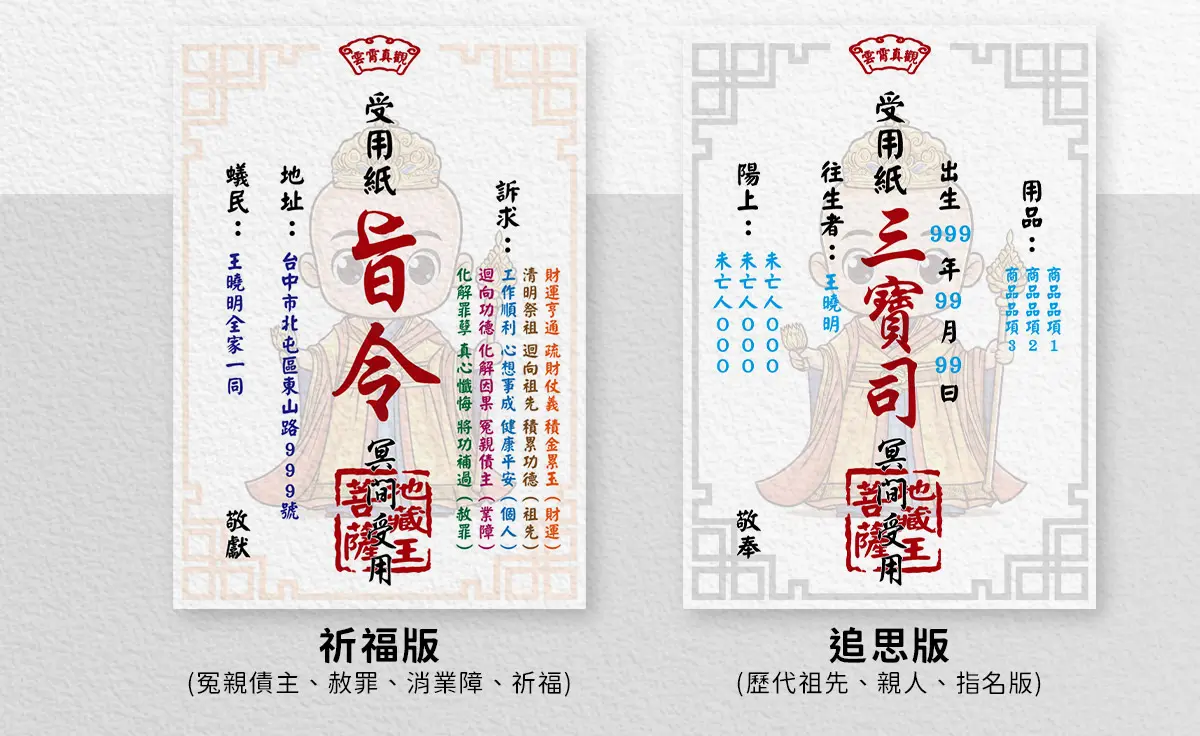

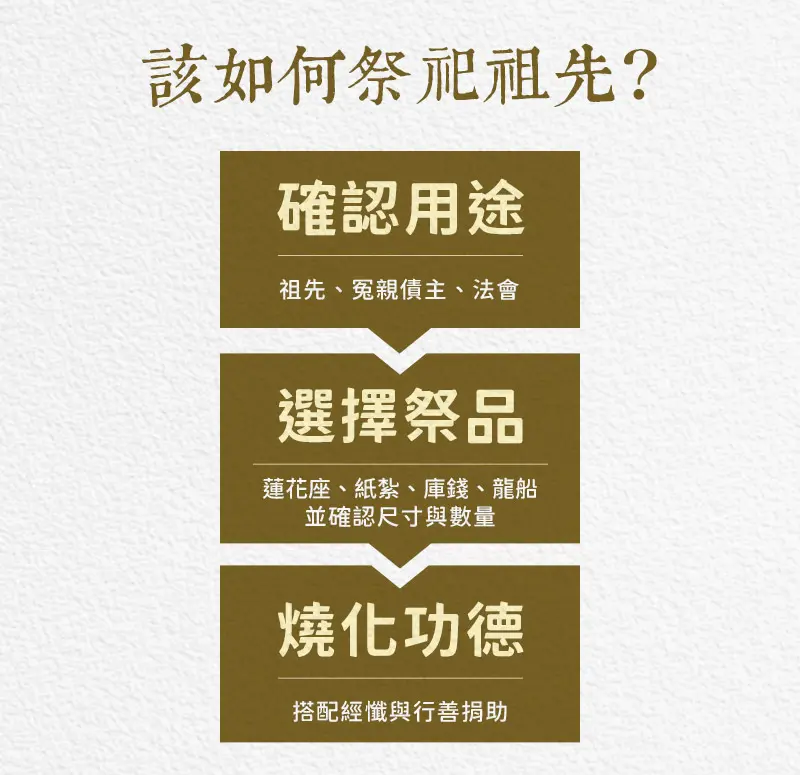

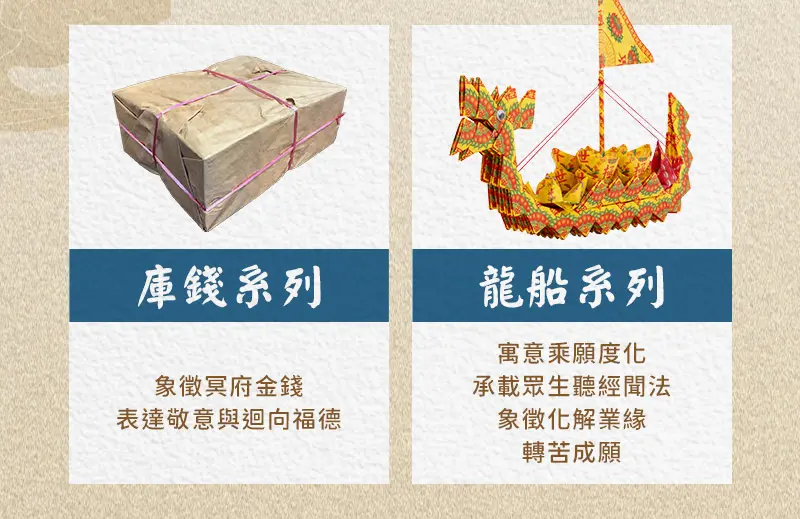

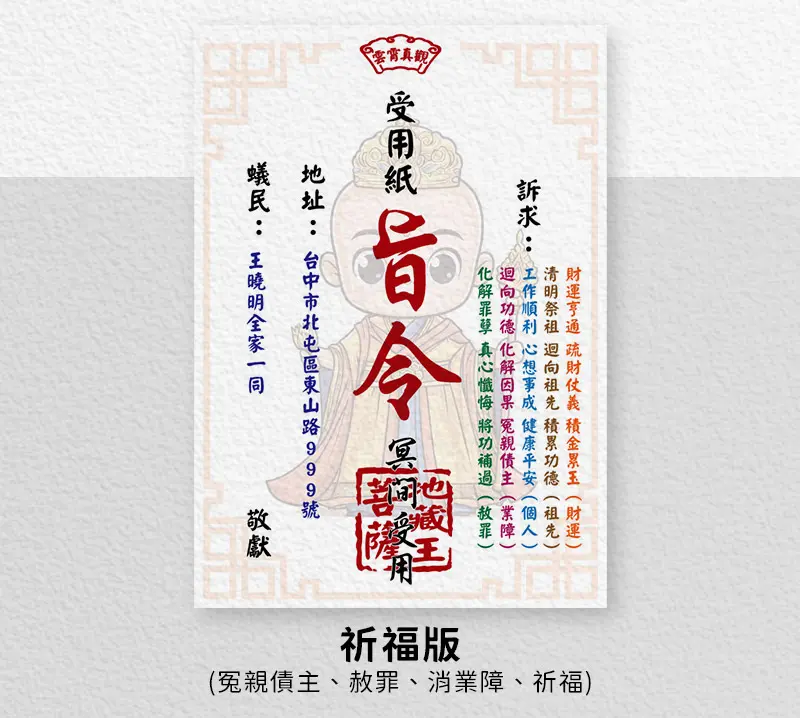

常見金紙有壽金、天公金、刈金、銀紙、往生錢與庫錢等。祖先以銀紙與庫錢為主,神明則用壽金、天公金,兩者不可混燒。焚化時依「先神後祖、先內後外」順序,選用合法環保金爐或寺廟專用焚爐,避免露天燃燒造成污染。若不便自行處理,可委託專業單位代燒,確保安全與合規。

蓮花塔象徵功德圓滿與靈性昇華,常用於祈願祖先早登淨土或家運安泰;紙紮則代表施主的心意與供養,模擬生活用品、住宅或衣物,象徵祝福與思念。若搭配誦經與功德迴向,更能使祭祀儀式圓滿周全。

可以。可先設立臨時供桌,擺放祖先照片、神主牌或象徵性祖先卡位,位置宜背靠實牆、乾淨穩定。儀式完成後再擇日安奉於固定處所,延續香火。若空間受限,也可於家中設小型敬祖區,長期供奉香花與清茶。

葷素皆可,視祖先與家族習慣而定。若祖先生前茹素或有宗教信仰,宜依之準備;清明、中元多以素食為主。避免使用未熟、腐敗、辛辣或煙味重的食物,以清淨與誠敬為原則。

可以。祭拜後的供品象徵祖先賜福,可與家人親友共享,寓意延續福氣。但酒水與菸草類供品不宜再食用。享用前可先誦「承福」或感恩祖先的祝語,表達尊重與感恩之心。

原則為「先神後祖、先內後外」。若家中同時祭祀神明與祖先,應先向神明上香祈福,再行祭祖。若當日同時祭地基主,則依序為神明→祖先→地基主,象徵層次分明、禮序周全。

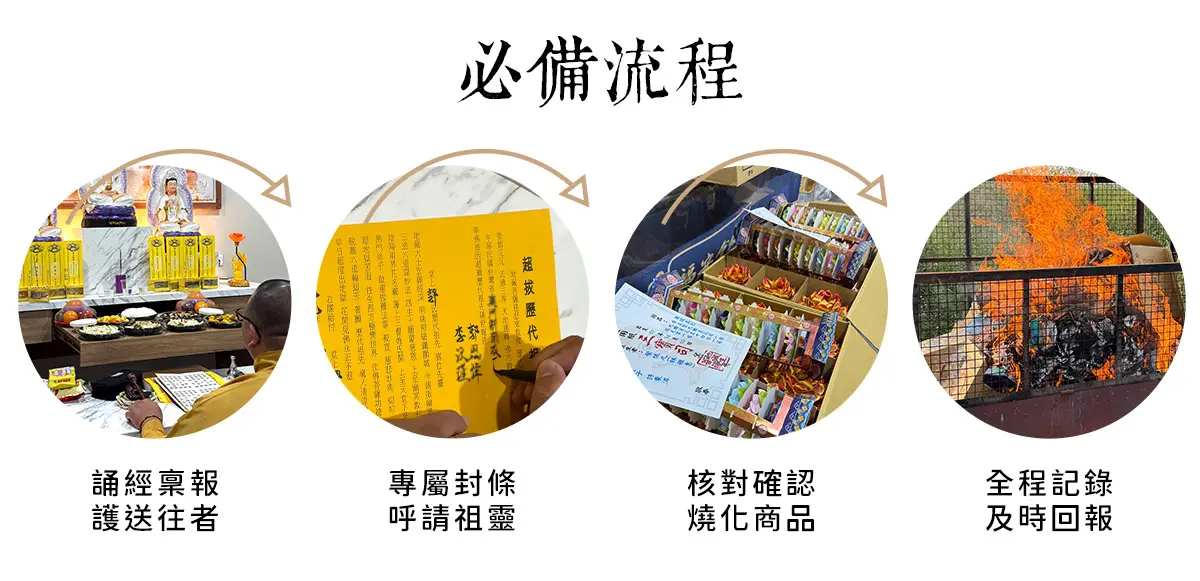

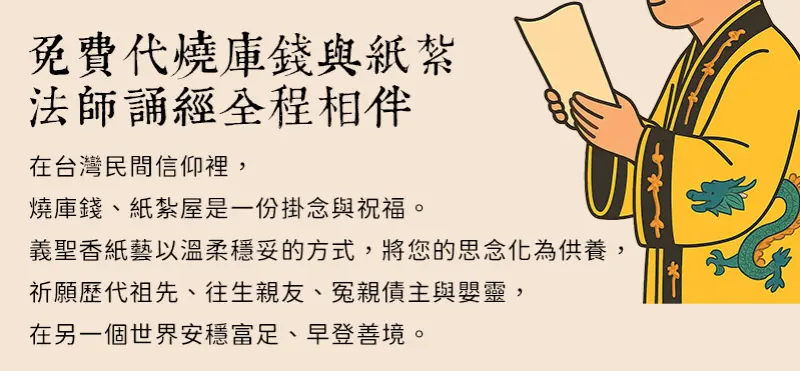

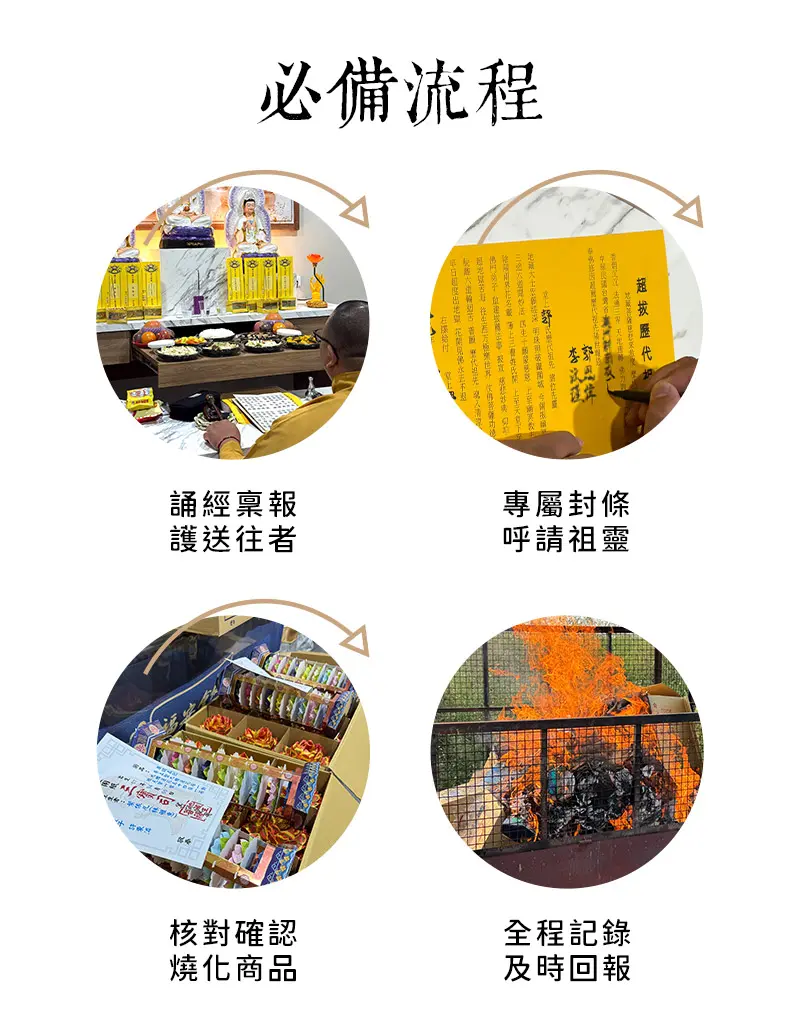

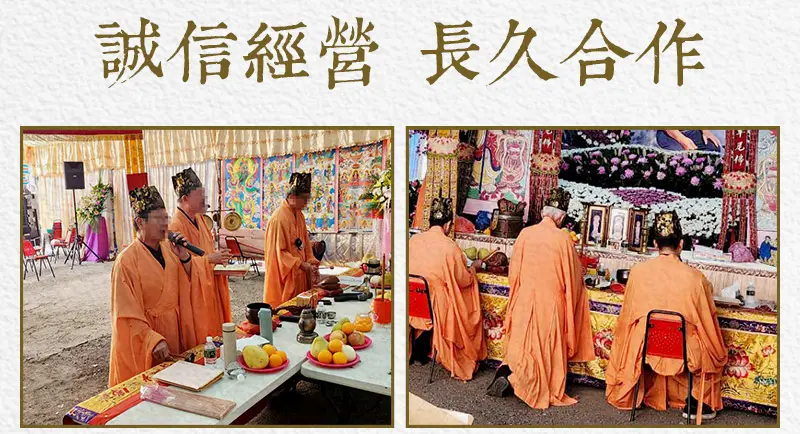

可以。現今許多合法宮觀與專業代辦單位提供代燒蓮花塔、紙紮、庫錢與誦經服務,只需提供施主姓名、祖先稱謂、祭祀日期與需求內容即可。全程於合法環保金爐焚燒,附影像紀錄與功德迴向文,讓遠地信眾也能安心完成敬祖儀禮。

祭桌應保持整潔,香燭穩固,供品齊全。家人應著裝端正、態度恭敬,避免嬉笑喧嘩。焚燒金紙須注意消防安全與環保規定,切勿於公共區域隨意燃燒。若家中有孕婦、喪事或身體不適者,可依家族習俗視情況調整參與。

可諮詢專業的禮儀單位或宗教道場,提供完整的供品建議、科儀流程與代辦服務,包含誦經、功德迴向與影像回傳,確保整場儀式合乎禮俗、誠敬周全。

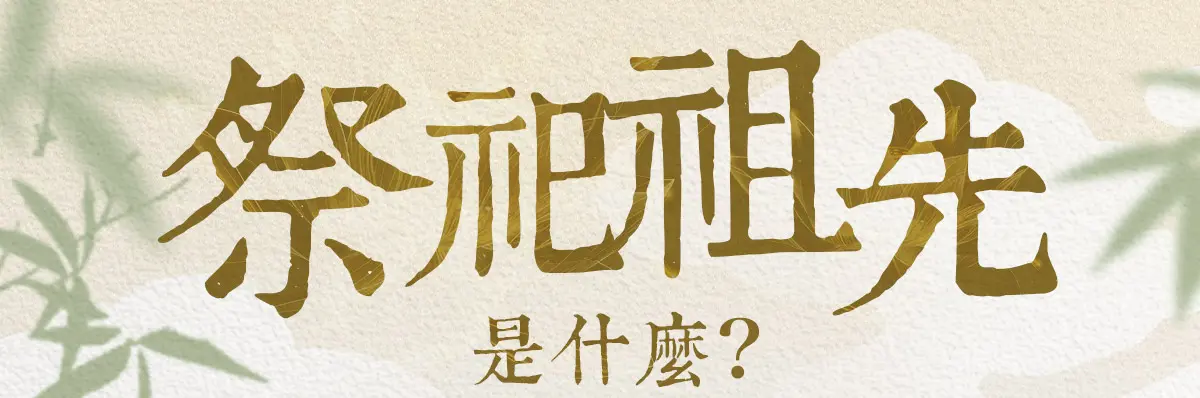

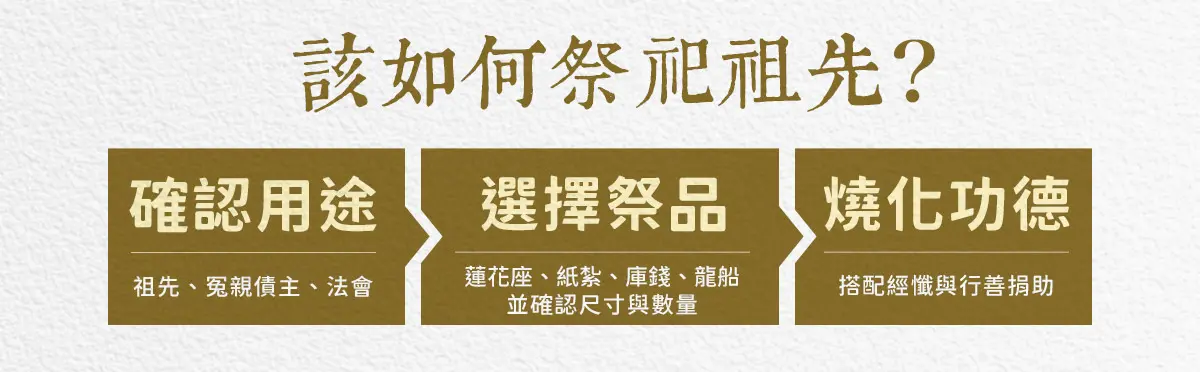

一、祭祀祖先概念說明

祭祀祖先是中華傳統文化的重要信仰核心,象徵對歷代先人的敬意與感恩。透過供奉香花、誦經祈願與焚化金紙,表達對祖靈的思念與報恩之情,同時祈求祖德護佑,使後代子孫安泰昌盛、家運延綿。這不僅是一種宗教儀式,更是家族情感與倫理傳承的具體實踐。

二、祭祀祖先成因脈絡

歷代以來,祭祖多在節令時分進行,如農曆初一、十五、清明、中元、重陽及家族祭日等時刻。這些日子象徵「追思、報本、慎終」之意。透過祭拜祖先,不僅能凝聚家族情感,也能讓後代在傳統中學習尊親敬祖之德,延續家風與信仰的根脈。

三、祭祀祖先常見狀況

現代生活忙碌,許多家庭難以親自備齊祭品、掌握祭儀流程或確認正確的拜法與時間。部分長輩希望舉辦莊重的敬祖儀式,但家中後輩對禮數不熟悉,或受居住空間、環保限制,導致祭祀準備不易。這些都是現代家庭常見的困擾。

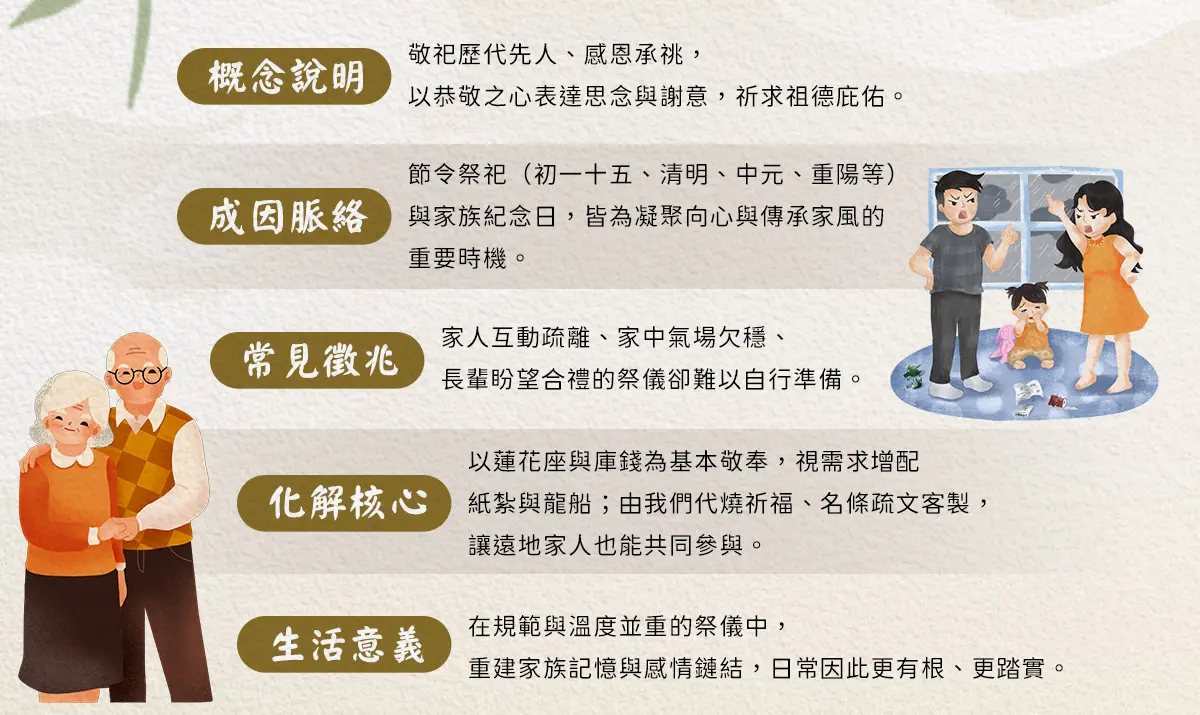

四、祭祀祖先化解核心

可採用蓮花塔、庫錢作為主要供奉,象徵清淨與功德圓滿;再依需求搭配紙紮供品或龍船,展現孝思與誠心。若無法親臨現場,可委託專業團隊代燒祈福,並代寫名條、疏文稟告上達天聽。全程可拍照或錄影回傳,讓身在外地的家人也能共襄敬祖盛事,誠意不減。

五、祭祀祖先的生活意義

祭祖不只是傳統儀式,更是一場家庭記憶的延續與心靈的安頓。透過慎重而溫暖的祭祀行動,長輩感受到被敬重的價值,晚輩也在其中學會感恩與傳承。當家庭共同完成這份「慎終追遠」的禮敬時,不僅凝聚親情,也讓家運更穩、福報更深,生活因此更有根、有歸屬。